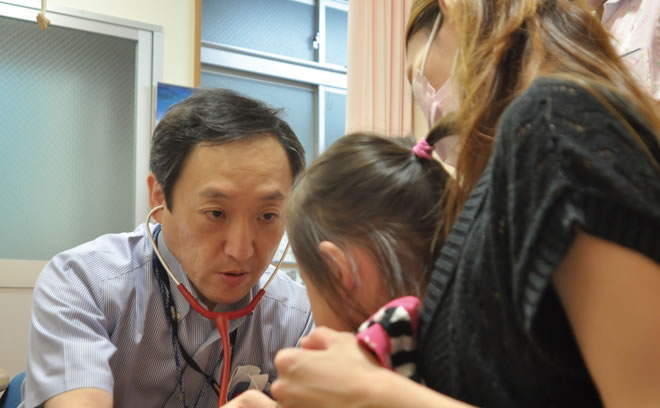

"私の仕事は地域の子育てを支援すること。

子どもの気持ち、親の気持ちに寄り添っていきたい。"

夏の昼下がり、関小児科医院を取材に訪れた。最初に目にとび込んできたのが、世界のカブトムシやクワガタの標本。そして、モミの木の床。私が喜ぶくらいなので子どもはなおさらだろう。取材後、関さんは、受付の方や看護師さんたちに声をかける。「集合写真を撮ってもらおうよ」スタッフ同士の柔らかい距離感の中に、手作りであたたかい職場の雰囲気を感じた。

三代目という境遇

小児科医として三代目である関さん。祖父の諫言に『私は子どもの医者だ。大人は診ない』という言葉がある。祖父の時代、小児科医は珍しく、一般の人たちの間でも、子ども専門という認識は薄かった。「大人を診ないのは、医者としての技術が未熟なのでは」などと囁かれることさえあったという。しかし、日夜、子どものために尽力する祖父や父の姿は、地域の人々の中に信頼を築き上げ、そして、少年期の関さんの記憶の中に深く刻まれていくことになる。「この人たちは、いつ寝てるんだろう。こんなに仕事をしていたら死んでしまう。とても自分にはできない」小・中・高を通じて医者にはなりたくなかったと当時を振り返る。「それに、自分は一人息子で、周りからは跡を継ぐのが当たり前のように思われていて、それに対するささやかな反抗心もあったんです」。

作戦!?

大学受験期には医者になるべき宿命を感じつつも、医学部進学後には小児科ではなく外科の道を真剣に考えていた。反対される覚悟で、外科入局を前に父親に相談した。それは、跡を継がないことを意味していた。「その時、父は『そうか』としか呟きませんでした。しばらくして、大学の教授に飲みに誘われたんです。尊敬していた教授でした。緊張していた私を前に、彼は、地域医療の大切さを酔いつぶれるまで語られたんです。同郷の方なので、おそらく父が小児科に進むよう根回ししていたんでしょう。もう、腹をくくりました(笑)」。

子育てに優しい社会をめざして

北海道で勤務医をしていた関さん。独り立ちするのはまだ先のこと。そんな30歳前の関さんのもとに訃報が届いた。父親が急逝したのだ。「やるしかない。経験は後からついてくる」一番の思いは地元での小児救急医療を確立することだったと当時を振り返る。地域で安心して子どもを産み育てるためには、まず、子どもの急病、急患に対する時間外対応を充実させたい思いがあった。「子どもは、大人のミニチュア版ではありません。幼い子ほど大人の常識は通用しません。症状が早く変化する特徴もあります。だからこそ、夜間診療の体制が必要です。夜の発熱など『たいしたことなくてよかった』が大半ですが、『早く診ていて本当によかった』のために大切なのです」。

川内方式

20年前、川内市内の小児科医師は、関さんと済生会川内病院の勤務医二人だけであった。重症患児は救急車で1時間かけて鹿児島市内へ搬送していたという。マンパワー不足を痛感していた関さん。その後、10年以上の歳月をかけ、思いを同じくする関係者、大学、医師会と根気強く話し合いを重ね、済生会病院を基幹病院とした現在の体制に至る。「これは川内方式と呼ばれる小児の初期救急医療体制で、地域内の全小児科医10名を総動員し、その所属する医療機関が協力して時間外診療をカバーするグループ診療体制です。また、この体制を維持するためには、小児の専門知識を持つ看護師との協働が重要です。夜間当直の際は、急患への電話対応や初期の対応が大きな役割となっているんです」。

小児科医の資質

小児科医としての資質や難しさをたずねてみると、関さんはエピソードをまじえて飄々とこたえてくれた。「子どもは自分の症状をうまく伝えられません。でも、しゃべれないからこそ真実が見えてくることも多くて、泣き方、泣く強さ、表情など、子ども特有の正直さが診療の助けになっています。手先の器用さだって、私は不器用の部類ですよ。でも、血管をとれなきゃ医者として話になりません。研修医時代泣くほど練習しました。それに若い時分、特に子ども好きだったわけでもありませんが、この仕事をしていれば、みんな子どもを好きになりますよ。ある日、祖父が私の診察室を訪れ、こう聞いたんです。『どんな気持ちで患者さんと接しているんだ』私は自信を持って、『自分の子どもを診ているつもりでやっています』と答えました。そしたら、祖父は『まだまだだ。孫を診るような気持ちになれ』と。それはまだ無理ですよね(笑)」。

小児科医のアイデンティティ

やれることからしっかりやって、だんだんと課題が見えてきて、また、周りから、課題に気づかされ、一歩一歩進んできたと関さんは語る。保育士と、医師や看護師、管理栄養士などの専門家が連携を図る病児保育所の開設、地域の育児アドバイザーとしての支援活動や食育活動。関さんの取り組む様々な活動は、小児救急医療の体制作りと同じベクトルを向いている。「私は、コーディネーター(調整役)として話し合いの場を設け、お互いが出来ることを持ち合い、ひとつの形に仕上げていくことを身上としています。新しい試みは、そのたびに産みの苦しみもあれば、その継続にはもっと神経をつかいますが、弱音などはいていたら、亡き父や爺さんに申し訳が立たないという気持ちが支えてくれています。いろんな場面で、子どもの代弁者、保護者の代弁者という存在でいたいですね」自分は地域の子育てを支援する町医者、今は小児科医になって本当に良かったと言い切る関さん。その小児科医としてのアイデンティティは、地域が本当に必要としている存在でもあるのだ。